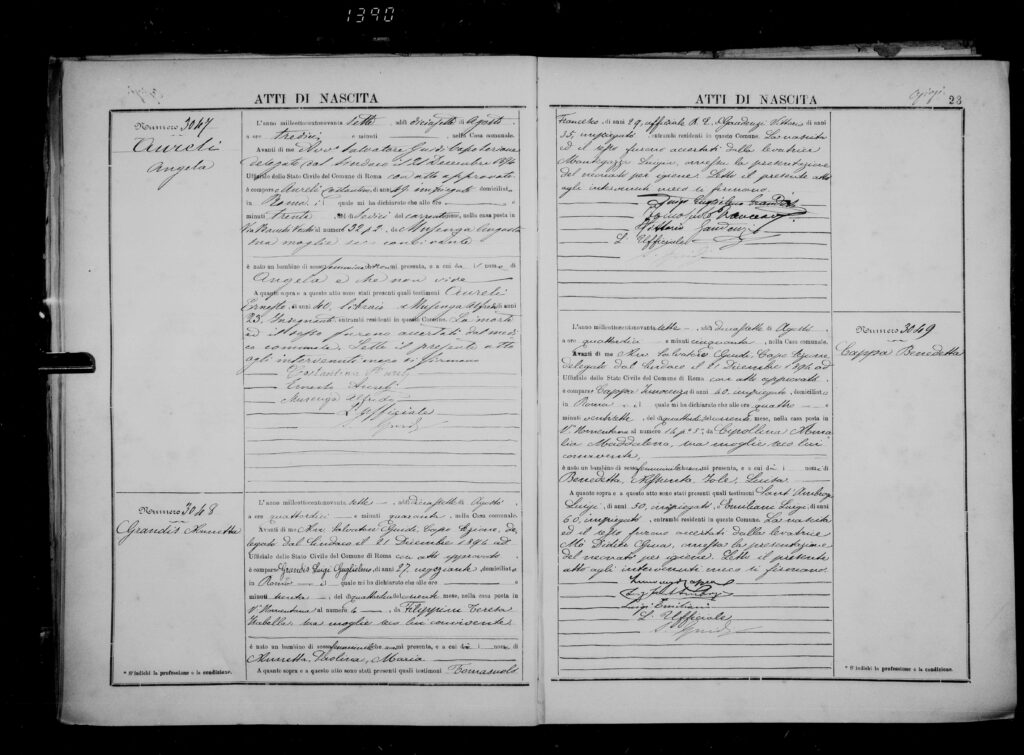

Suso, nome d’arte di Giovanna Cecchi, nacque a Roma il 21 luglio 1914 da Emilio, scrittore e critico letterario, e Leonetta Pieraccini, pittrice.

Dopo gli studi liceali trascorse un periodo in Svizzera e Inghilterra, dove ebbe modo di approfondire e perfezionare la conoscenza delle lingue straniere e dell’inglese in special modo.

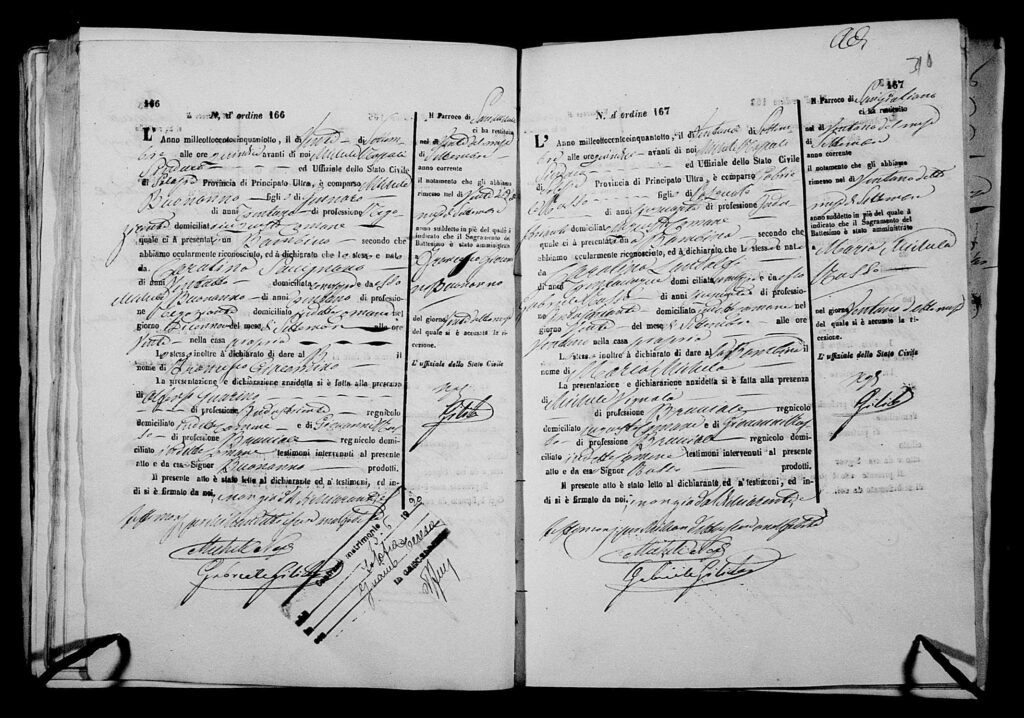

Nel 1938, sposò Fedele D’amico, musicologo, figlio del noto critico teatrale Silvio D’Amico, da cui ebbe tre figli.

A partire dal secondo dopoguerra, cominciò a collaborare con il padre alla traduzione di alcune regie teatrali. Ma il suo debutto nel mondo cinematografico avvenne con la sceneggiatura di un film che non vide mai la luce, Avatar, tratto da un racconto di Théophile Gautier, a cui lavorò insieme agli amici Alberto Moravia, Ennio Flaiano e Renato Castellani.

Nonostante l’inizio incerto, nel giro di pochi anni Cecchi D’Amico realizzò progetti di notevole successo. Tra i tanti, L’onorevole Angelina (1947), scritto assieme a Piero Tellini per la regia di Luigi Zampa e, nello stesso anno, Vivere in pace, che le valse il Nastro d’argento come miglior soggetto.

Collaborò con i più autorevoli esponenti del neorealismo italiano. Tra i lavori più emblematici si ricorda il film Ladri di biciclette (1948), scritto con Cesare Zavattini per Vittorio De Sica, in cui fu l’ideatrice della celeberrima scena finale. Vinse, anche in questa occasione, un Nastro d’argento per la migliore sceneggiatura.

A partire dagli anni Cinquanta, numerose furono le collaborazioni con personalità note del cinema italiano, tra cui Luigi Comencini, Vittorio Gassmann, Mario Monicelli, Franco Zeffirelli, etc. Ma fu in particolare con Luchino Visconti che strinse un forte sodalizio artistico. Quest’ultimo, infatti, le affidò la sceneggiatura di quasi tutti i suoi film, incluso Bellissima (1951), scritto per Anna Magnani, alla quale Cecchi D’Amico fu legata da una profonda amicizia.

Tra i meriti che, ad oggi, le vengono unitamente riconosciuti vi è la capacità di penetrare nella psicologia dei personaggi e di trasporla in sceneggiature sempre attente alle esigenze e allo stile personale di ciascuno dei tanti registi con cui collaborò, riuscendo in questo modo a produrre sceneggiature dotate di grande eterogeneità, in cui commedia e dramma coesistevano con una peculiare armonia, divenendo il suo tratto distintivo.

Nel 1994, alla Mostra del cinema di Venezia, le fu assegnato il Leone d’oro alla carriera.

Suso Cecchi D’Amico morì a Roma il 31 luglio 2010.

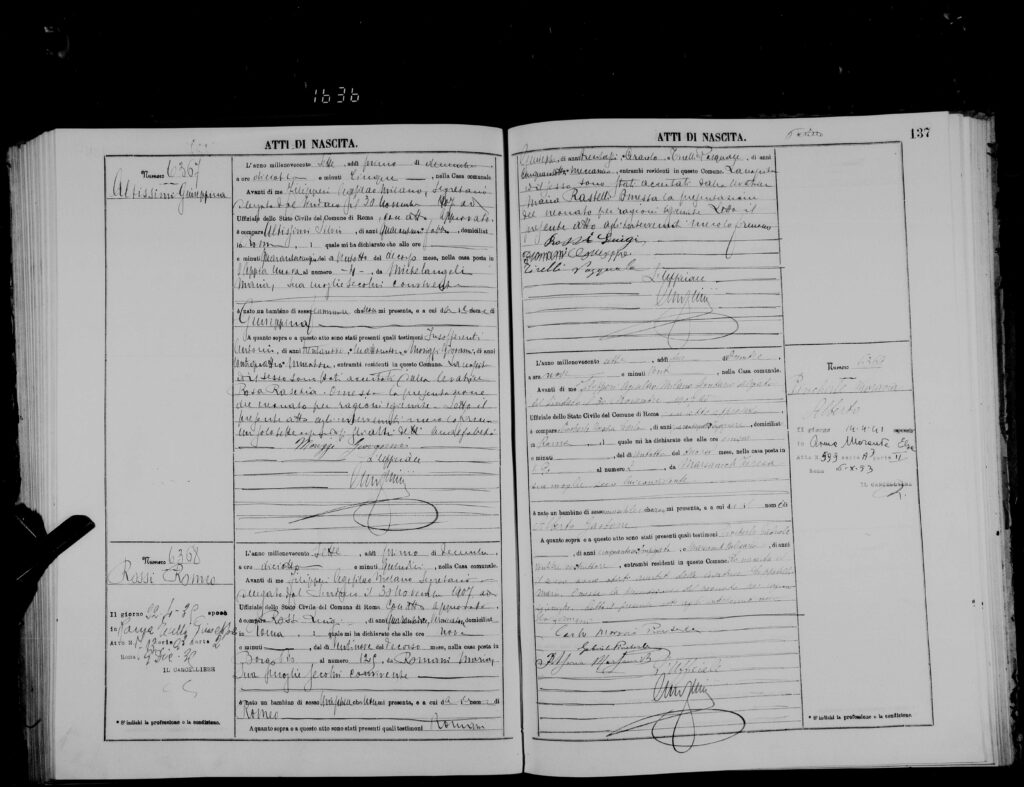

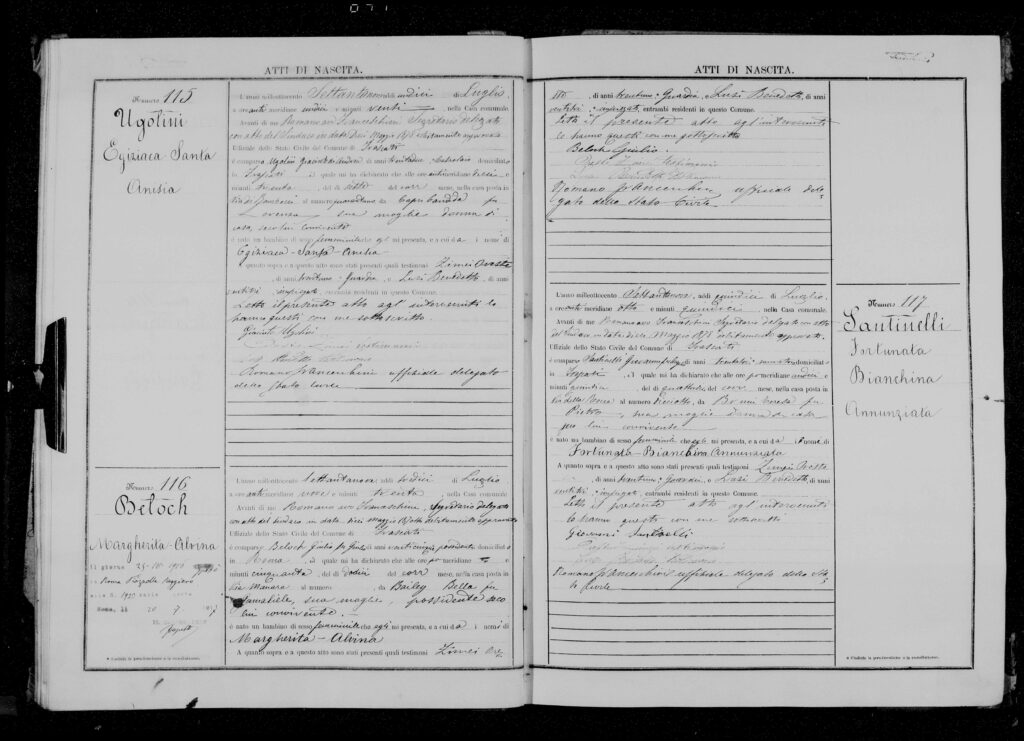

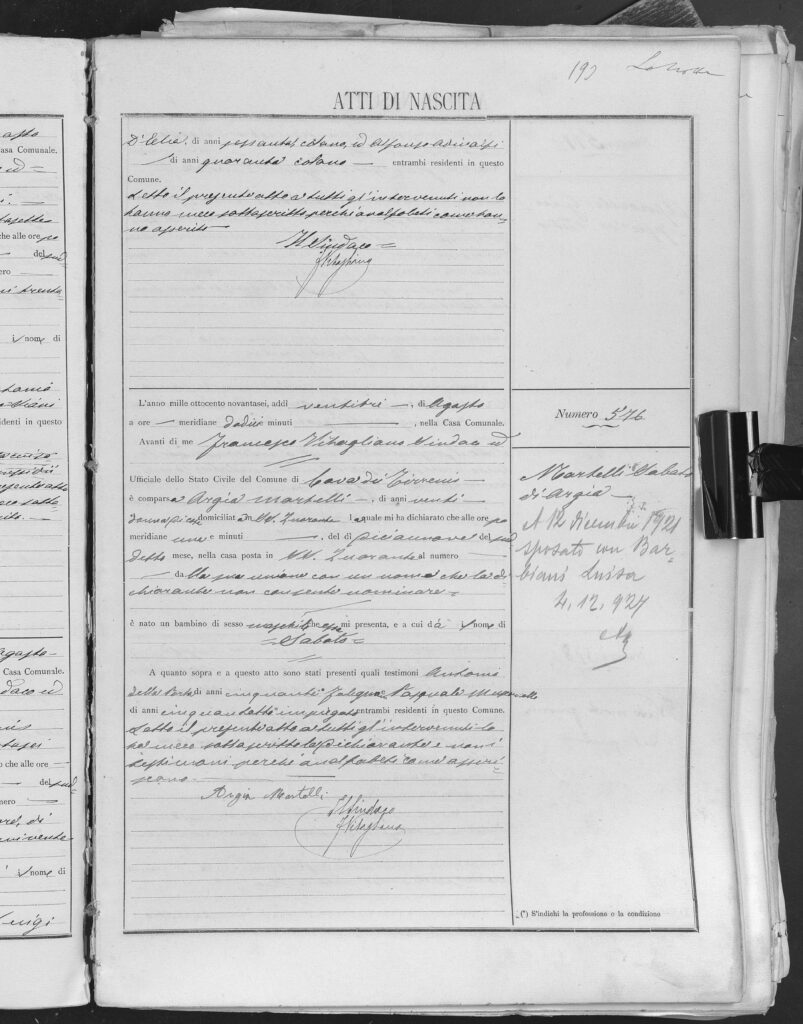

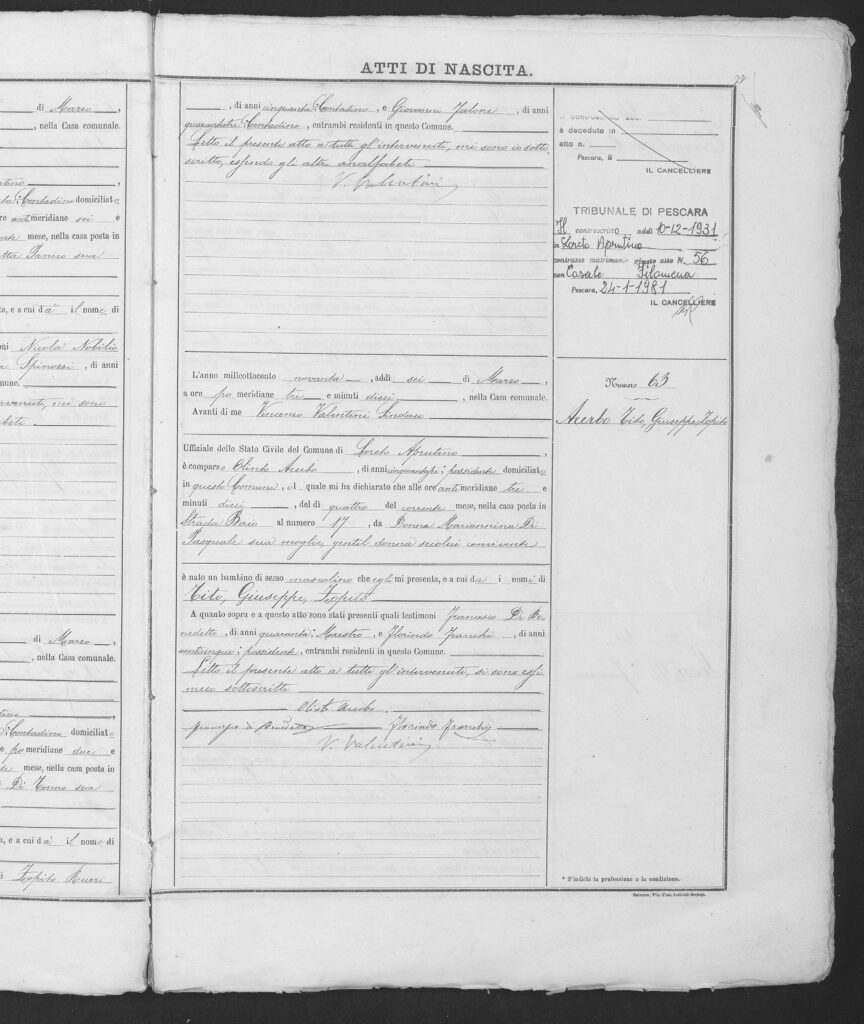

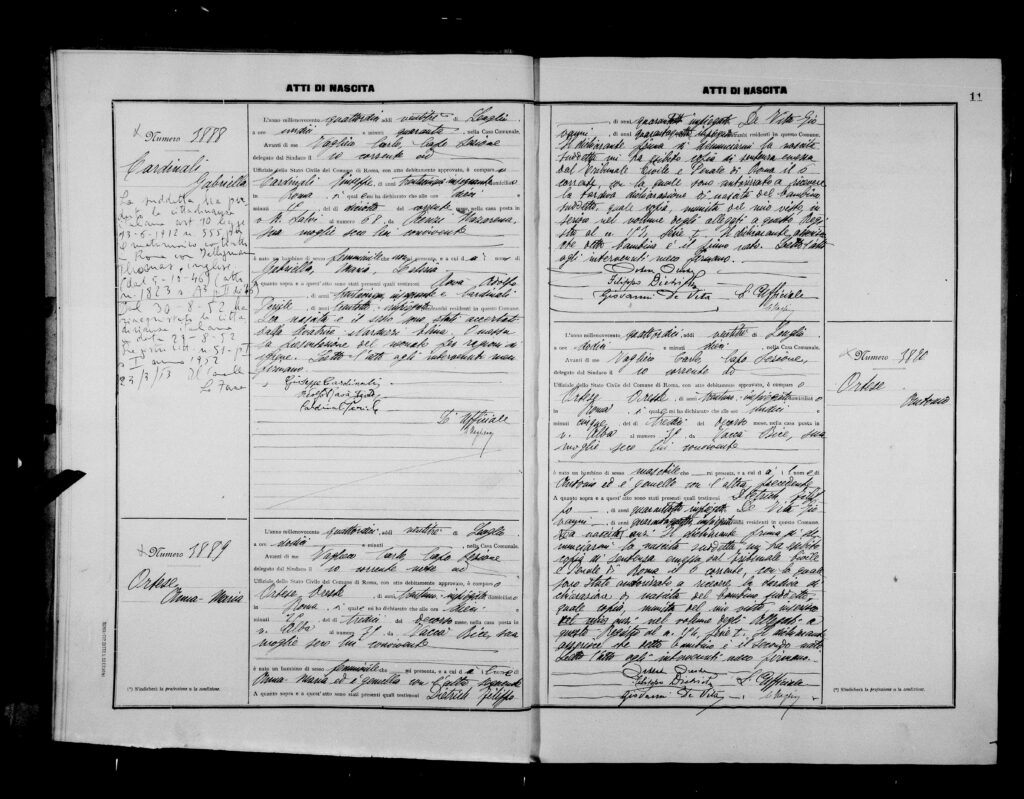

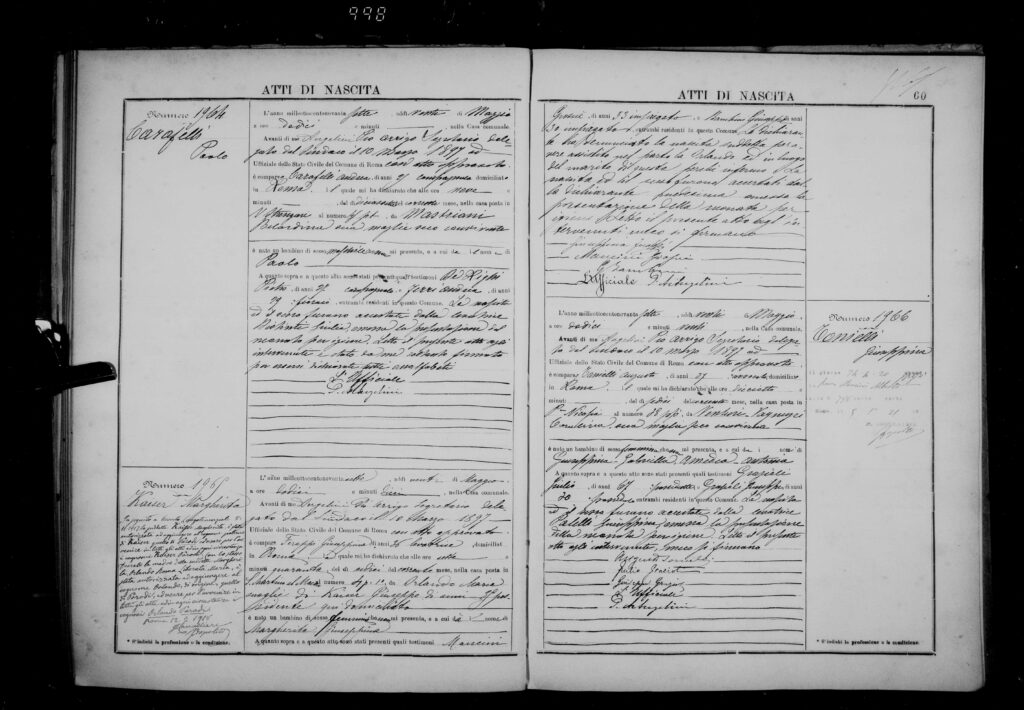

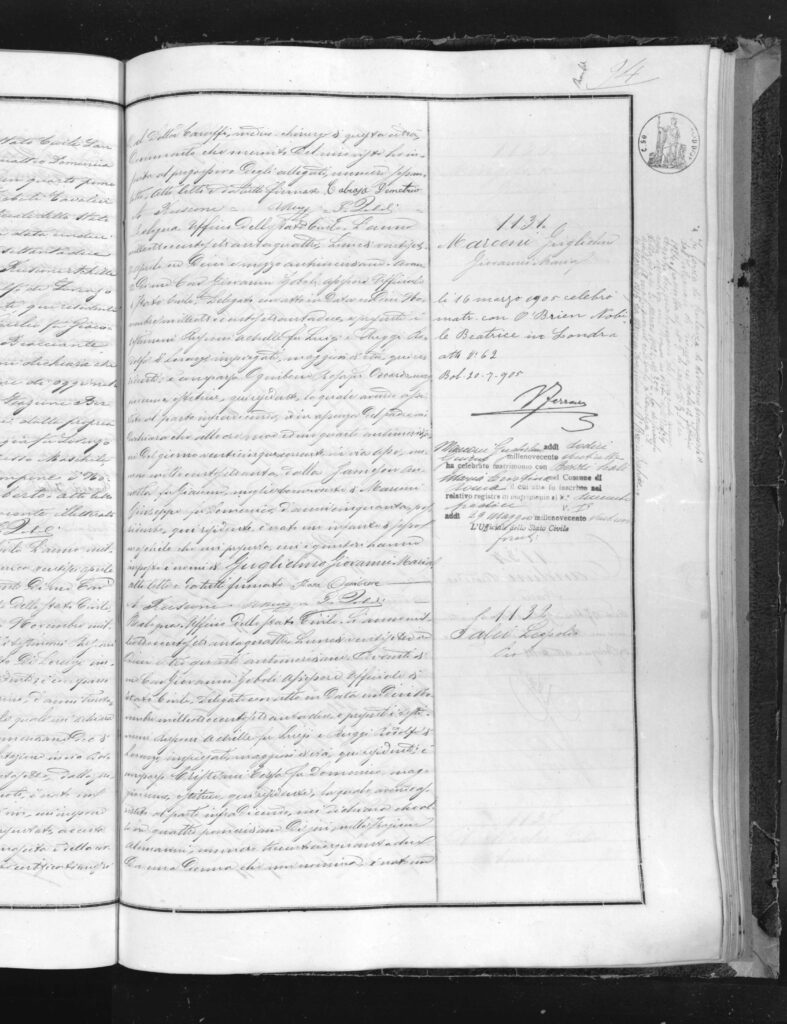

Puoi consultare l’atto di nascita sul Portale Antenati: Archivio di Stato di Roma, Stato civile italiano, Roma, 1914

L’originale è conservato presso l’Archivio di Stato di Roma.

Per approfondimenti sulla figura di Suso Cecchi D’Amico, vedi la voce dell’Enciclopedia del Cinema a cura di Marco Pistoia.