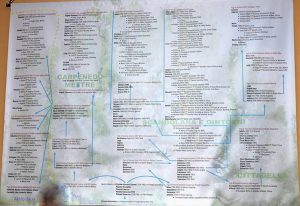

Periodo Pratese tra la prima metà del 1500 alla prima metà del 1700

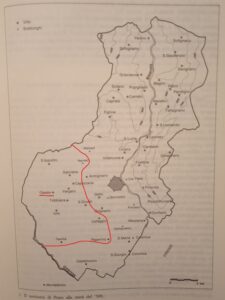

I libri dei battesimi cinquecenteschi di S. Pietro a Iolo fanno supporre che il ceppo primigenio dei Bettazzi, fosse collocato nella località Casale da cui si espanse nel territorio delimitato in rosso. Nelle prime generazioni, i nomi ricorrenti erano Bartolomeo e Bernardo in due linee separate, ma ambedue convergenti a Casale. Il mio capostipite è Bartolomeo Bettazzi nato intorno al 1530. Il figlio Alessandro, che ebbe Domenico lo troviamo a Vergaio . Antonio figlio di Domenico si trasferì a Montemurlo e sposò Maria Cirri, Il loro figlio Bartolomeo sopravvisse alla epidemia di peste del 1620. Giovanni, figlio di Bartolomeo sposa Margareta Filippi di S. Giusto Piazzanese. La famiglia nel 1683 è presente a Galciana e dal 1700 a S. Maria in Capezzana. Giovanni probabilmente non era contadino avendo affittato “una casa con villa” come riportato dallo stato delle anime del 1698. Intorno al 1700 i Bettazzi del contado furono ammessi alla cittadinanza Pratese e quindi potevano aspirare a cariche pubbliche. Luigi, figlio di Giovanni si trasferì, intorno al 1720 in S. Giusto in Piazzanese. Pellegrino di Luigi, forse al seguito di qualche nobile, si trasferì a Siena tra il 1740 ed il 1760.

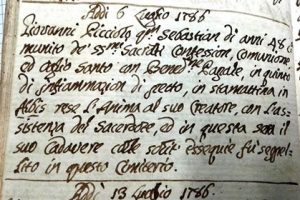

Periodo senese dalla prima metà del 1700 al 1850

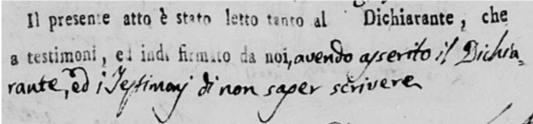

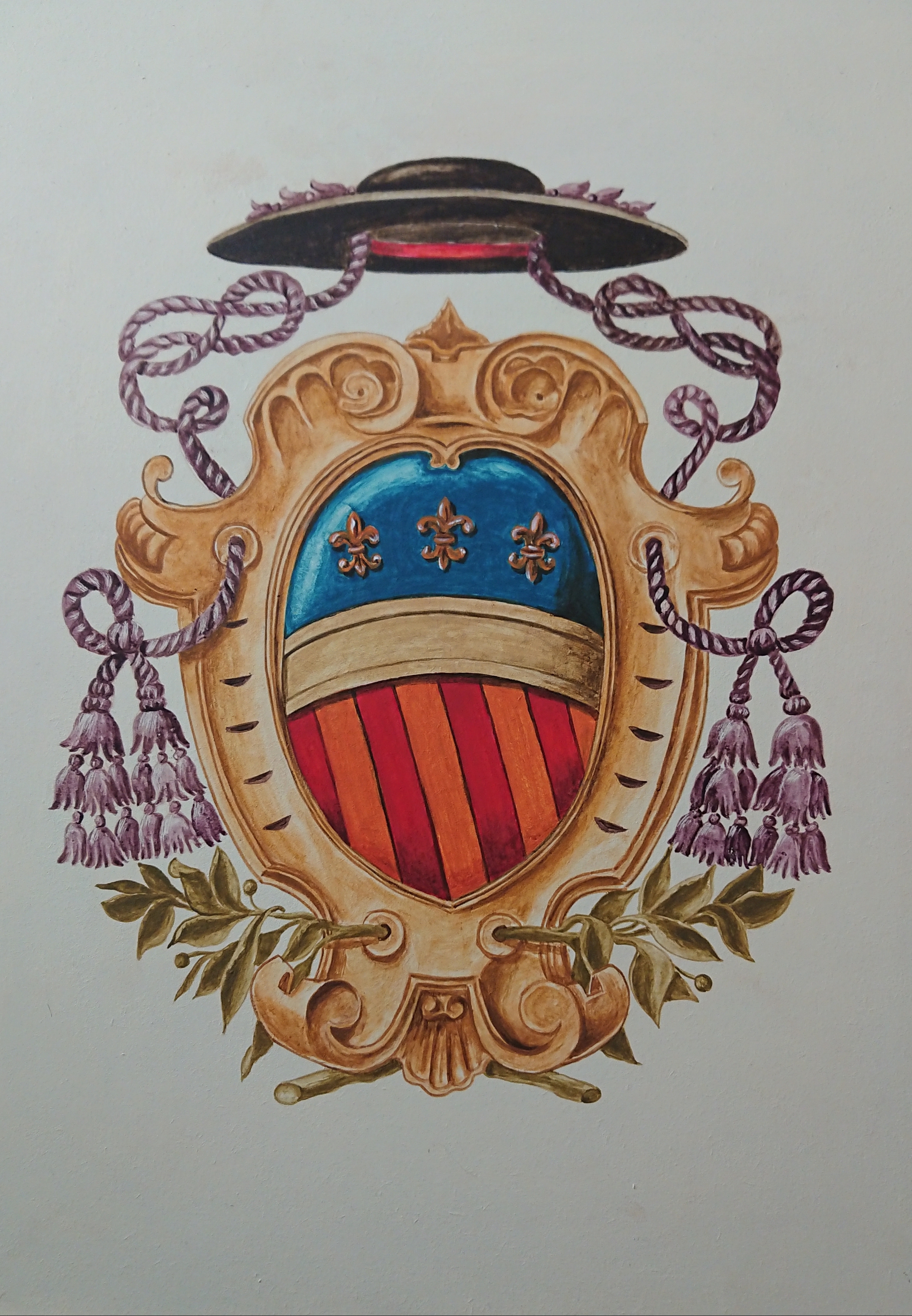

Pellegrino è il primo Bettazzi che sicuramente è vissuto in Siena dal 1764 come attesta la registrazione del battesimo della figlia M. Francesca. Lo stesso documento riporta la cittadinanza Pratese di Pellegrino permettendomi di risalire al periodo pratese. Pellegrino aveva un congiunto, probabilmente coetaneo, di nome Bernardo che rinchiuse Teresa, figlia naturale, nel convento della Madonna in Siena facendole prendere i voti religiosi. Nel 1767 la professione dichiarata di Pellegrino era servitore e cuoco ma successivamente diventa carajolo (fabbricante di carri). La moglie, Giovanna Masi è indicata come incannatrice di seta e filatrice a rocca. La prima residenza senese fu nella pieve di S. Giovanni Battista, successivamente in S. Martino. Nel 1790 scoppia la Rivoluzione Francese ed in seguito le guerre napoleoniche. In questo periodo la famiglia doveva aver raggiunto uno stato di benessere poiché nei primi anni del 1800 acquistò una casa in Via Costa dell’Abbadia. Giovanni di Pellegrino segue la professione del padre, sposa Maria Annunziata Baldesi di professione calzettaia. La famiglia Baldesi doveva appartenere all’alta borghesia senese poichè i nobili Orazio e Ferdinando Ballati Nerli, Flavio Chigi e Ansano Zondadari furono padrini di battesimo del padre e degli zii. Pirro, ultimo nato della coppia, prosegue la professione di carrozzaio, sposa Caterina Bruni, tessitrice di panni.

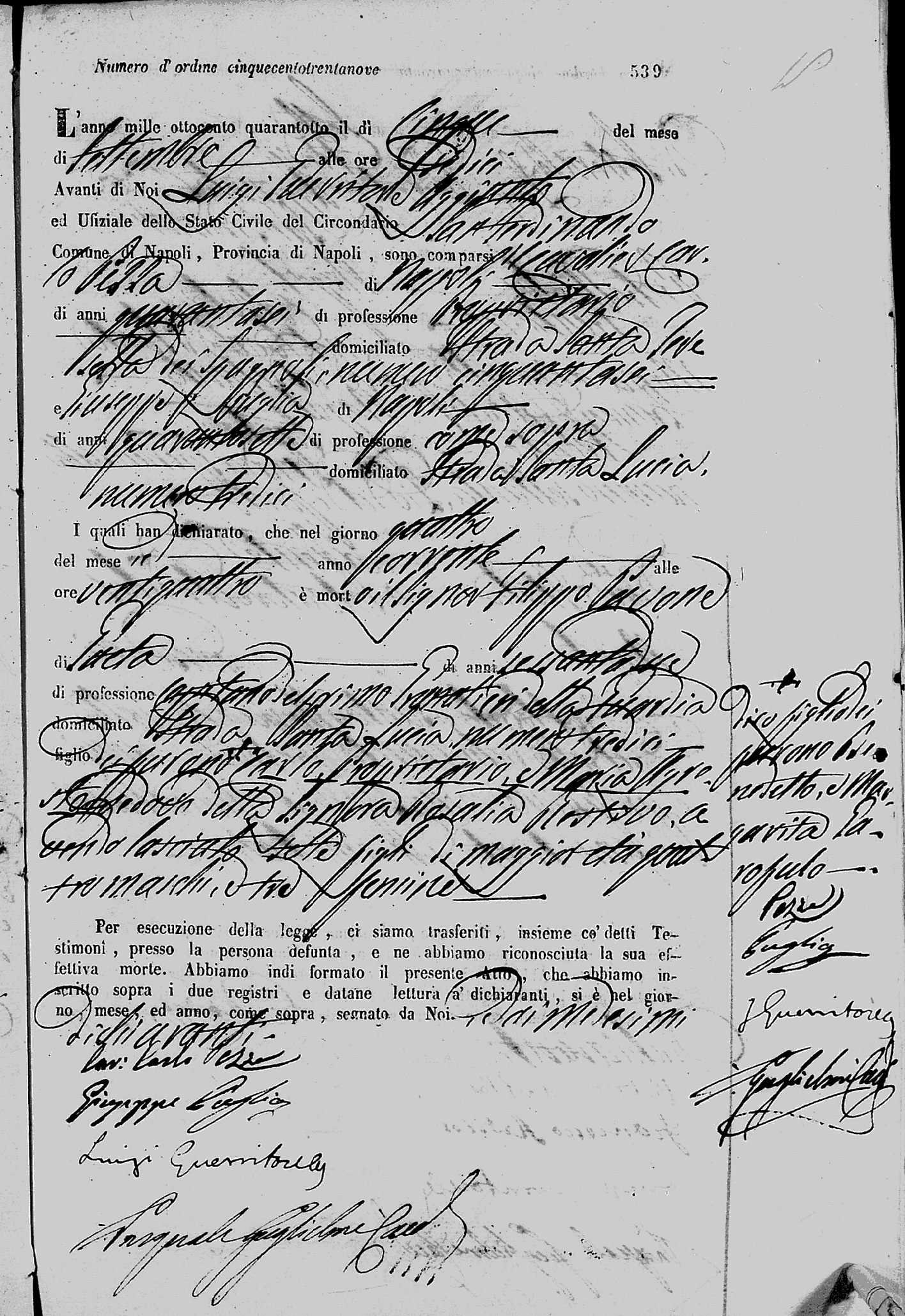

Da Siena a Livorno

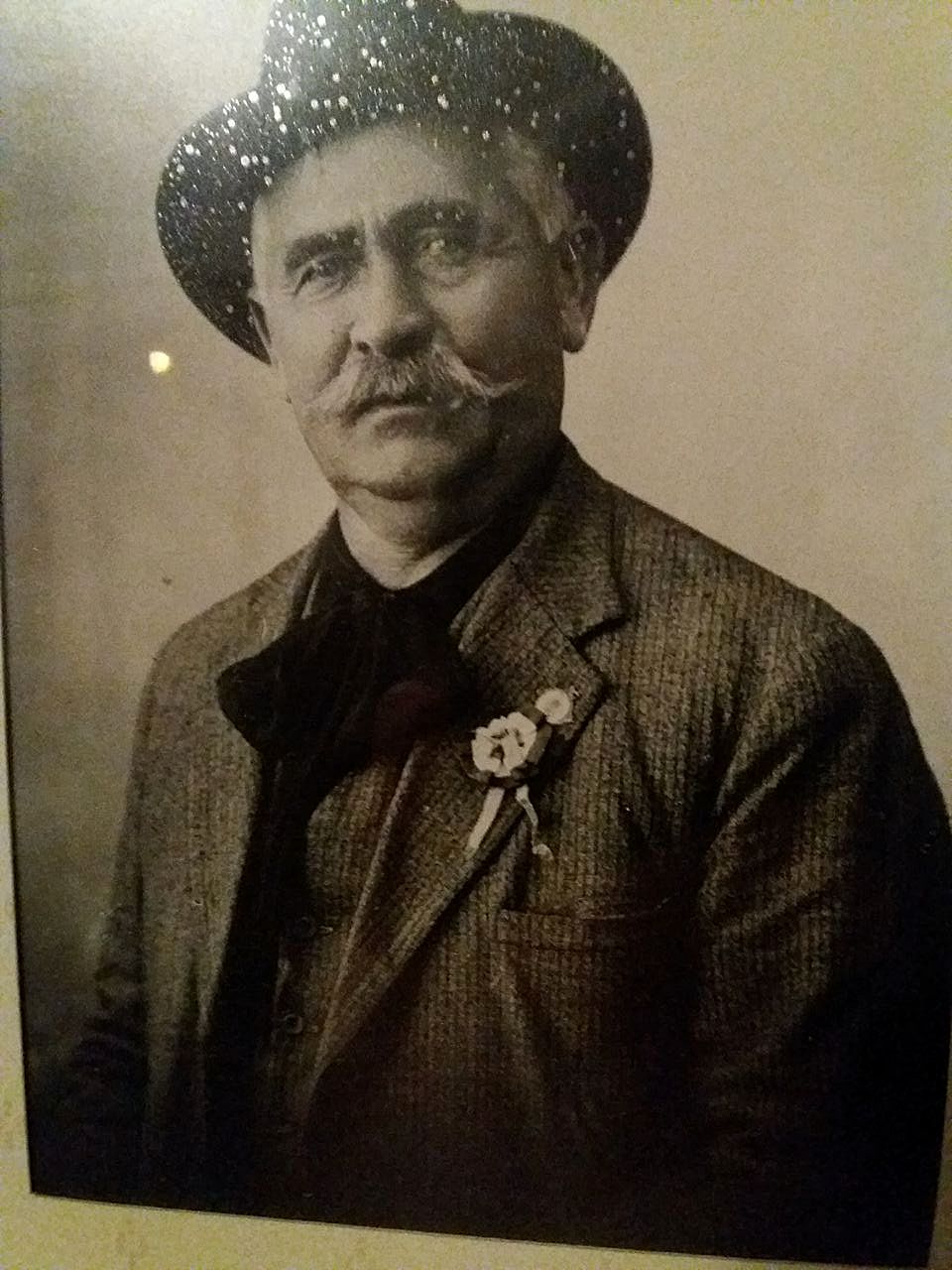

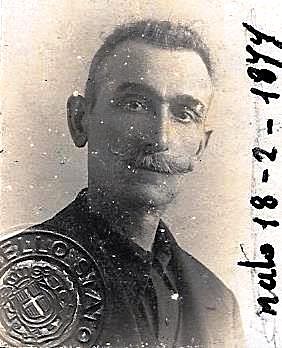

Giovanni figlio di Pirro, Inizia a fare il carajolo, poi entra nelle Ferrovie come manovale successivamente manutentore ed infine impiegato e pensionato. Si sposa, con la senese Adele Vannini di professione tessitrice. Probabilmente per lavoro a Livorno, tra il 1886 ed il 1888, Giovanni si innamora ed è ricambiato dalla livornese Maria Luisa Berzolese (Versolesi). Maria Luisa aveva sposato, in gioventù, Egisto di professione vetturino. Le cose non dovevano andare bene se Egisto emigrò in Francia dal 1885 al 1887.

Da Livorno a Roma e la nascita dei Vessi

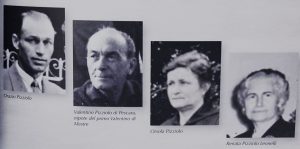

Nel 1888 Giovanni e Maria Luisa sono a Roma. Nel 1889 nasce Guido, che non possono riconoscere essendo conviventi, per cui gli impongono il cognome di Vessi e lo adottano. Nel 1892, sempre a Roma hanno un altro figlio Armando. Nel 1893 viene inaugurata la stazione ferroviaria di Bagni di Lucca dove Giovanni si trasferirà con la nuova famiglia e presterà servizio per diversi anni (foto 2). A Livorno Egisto ha una compagna da cui nasce una figlia. Volendo emigrare, con la compagna e la figlia, deve riconoscerla. I rapporti tra i Maria Luisa ed Egisto devono essere stati civili poiché Maria Luisa riconosce come sua la figlia di Egisto e gliela affida. Nel 1894 Egisto è in Brasile, alle immigrazione dichiarò di essere celibe ma muore pochi anni dopo. Essendo celibe non viene comunicata la morte al Consolato italiano per cui Maria Luisa non seppe mai di essere diventata vedova. Nel 1906 la famiglia è a Roma dove Guido fa il servizio di leva. Richiamato nella guerra 1915-1918 lavora nelle retrovie nel genio automobilistico. Nel 1909 Guido sposa Marianna Di Pietropoaolo che muore nel 1913. Poco prima della fine della I guerra mondiale Guido sposa Zaira de Dominicis. Nei primi anni ‘20 Guido apre una officina di riparazione di motori diesel. Successivamente amplia la propria attività in altri settori. Guido e Zaira non avendo figli si prendono cura di Lidia, nipote di Zaira, rimasta orfana. Lidia avrà un figlio Guido che gestirà un chiosco di fiori sul lungotevere, verrà assassinato ed il corpo gettato nel Tevere. Ignoti gli esecutori ed il movente. Nel 1943 Guido Vessi si innamora, e poi sposerà la fidentina Bice Mambriani che abitava nella “porta accanto”. Guido e Bice sono i miei genitori.

Ringraziamenti

Gli archivi online del Portale Antenati del Ministro cultura

Elena Bertelli, Ezio Papa – Stato Civile Comune di Livorno

Don Aldo Lettieri, Daniela Liberatori – Archivio arcivescovile di Siena

Orlando Papei – Il palio.org

Filippo Pozzi – Stato civile Comune di Siena

Claudio Bartalozzi – Archivio storico comune di Siena

Virginia Barni – Archivio di Stato di Prato

Monica Cecchi – Archivio vescovile di Prato

Don Claudio Ticconi – Parrocchia S Matteo in Nave di Lucca

Carlotta Lenzi – Archivio Vescovile di Pistoia