Non solo ritrovarsi in tanti, ma anche vivere in un castello per tre giorni un’esperienza assolutamente unica e bella di cui conservare con amore e stupore il ricordo e che è stata possibile grazie alle ricerche genealogiche iniziate sul sito degli Antenati e proseguite nelle parrocchie

“Mi posso accontentare?

Non so, vorrei vedere gli archivi di Scandolara del 1700, magari c’è qualche altra sorpresa!”

Avevo finito così il mio racconto precedente.

In attesa di nuove scoperte, nel frattempo a settembre 2018, abbiamo organizzato un piccolo incontro tra cugini conosciuti e cugini nuovi. Non eravamo molti, una quindicina, ma credo che ci sia stata emozione da parte di tutti! Qualcuno lo conoscevo già, qualcuno erano più di 50 anni che non lo vedevo, altri, anche se vicini, non li avevo mai visti, ma l’emozione più forte è stata conoscere i due nuovi cugini veneti, nipoti del fratello del trisnonno: è stato amore a prima vista, come se ci fossimo sempre conosciuti! Noi tutti durante l’incontro abbiamo deciso di non “accontentarci” e di andare avanti.

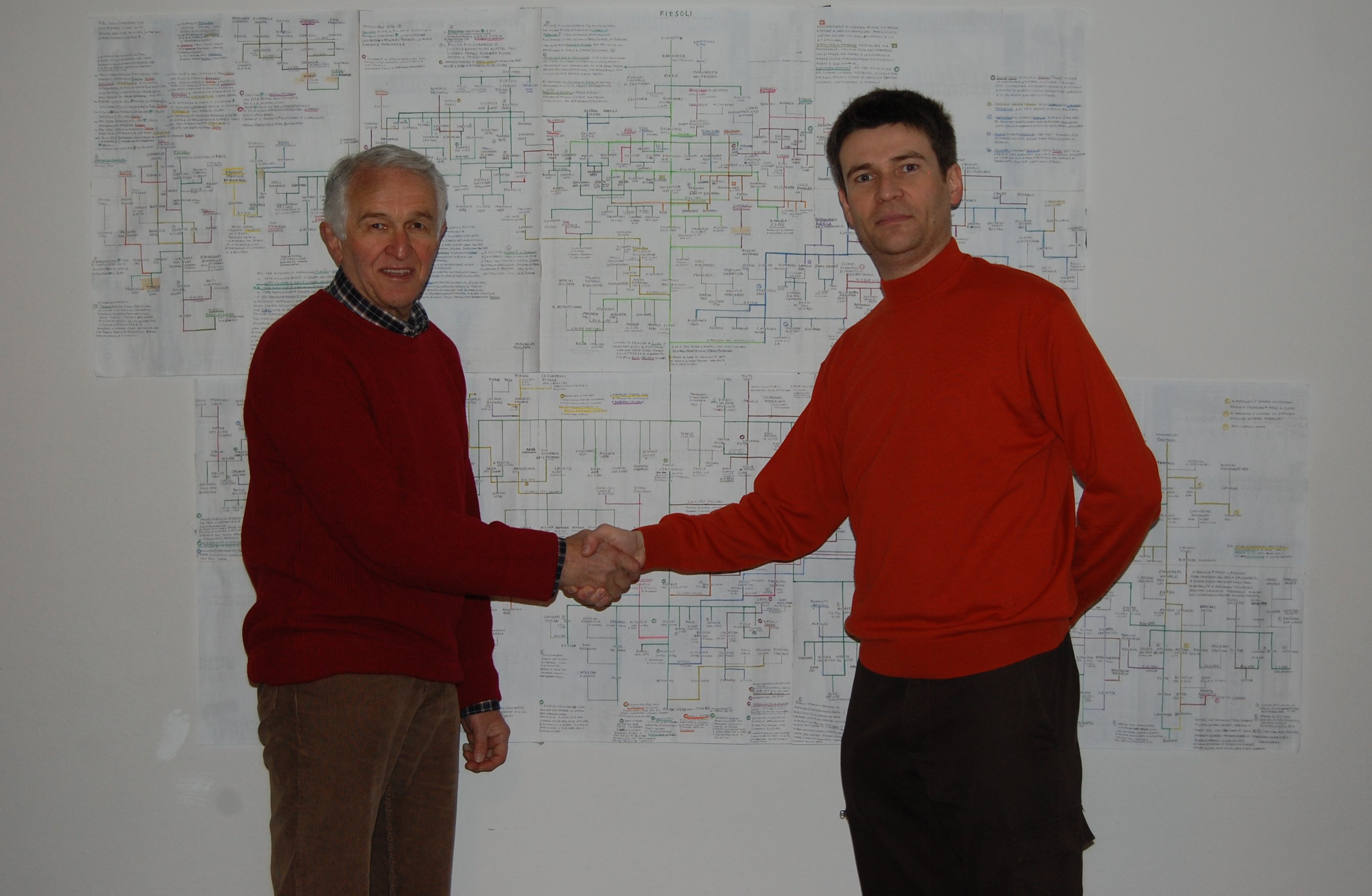

Così ho cercato di approfondire a Scandolara e con l’aiuto del sito consigliato dal portale (familysearch) ho trovato una persona, Andrea Sartorato, che aveva avuto una nonna di nome Bianca Pizziolo e abitava vicino alla zona interessata.

Fortunatamente, Andrea, curioso quanto me, aveva già fatto ricerche per conto suo, anzi era andato anche alla parrocchia di Scandolara ed era riuscito a trovare notizie a partire da circa la metà del ‘700, anche se non sapeva assolutamente se c’erano legami fra di noi.

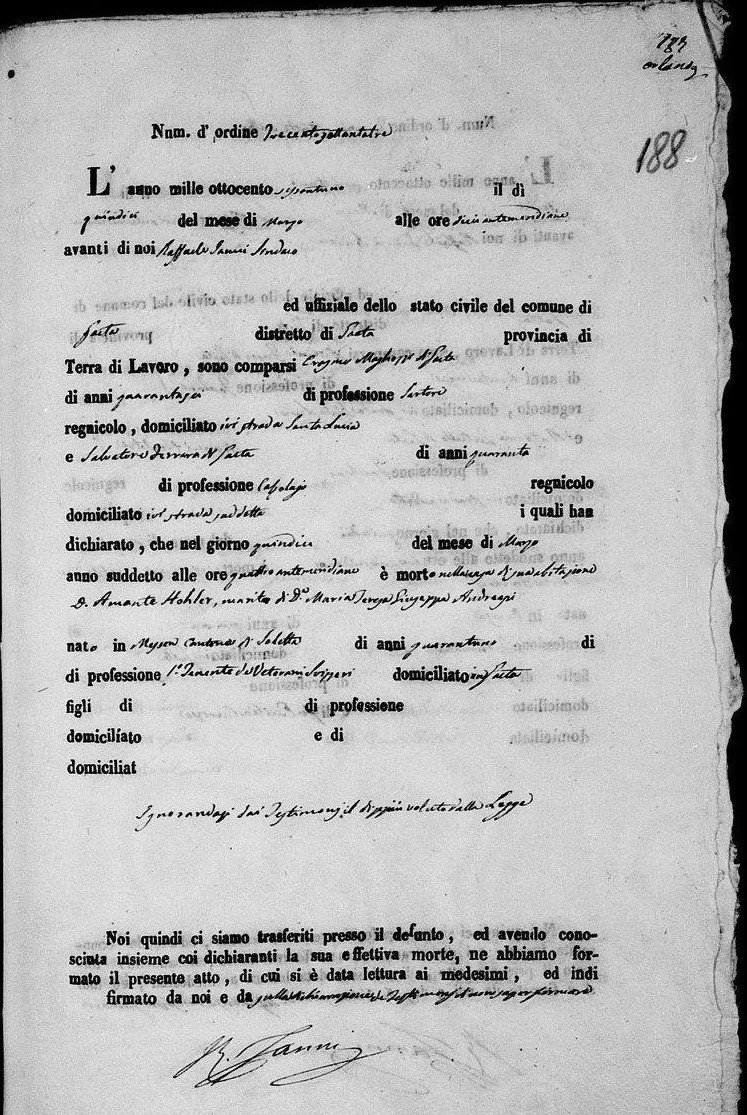

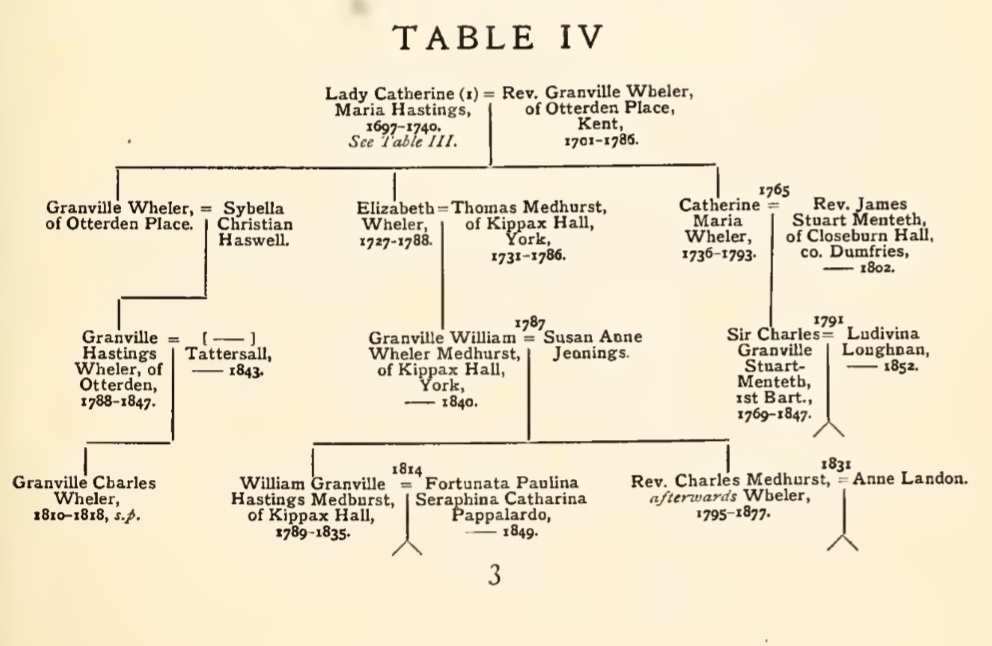

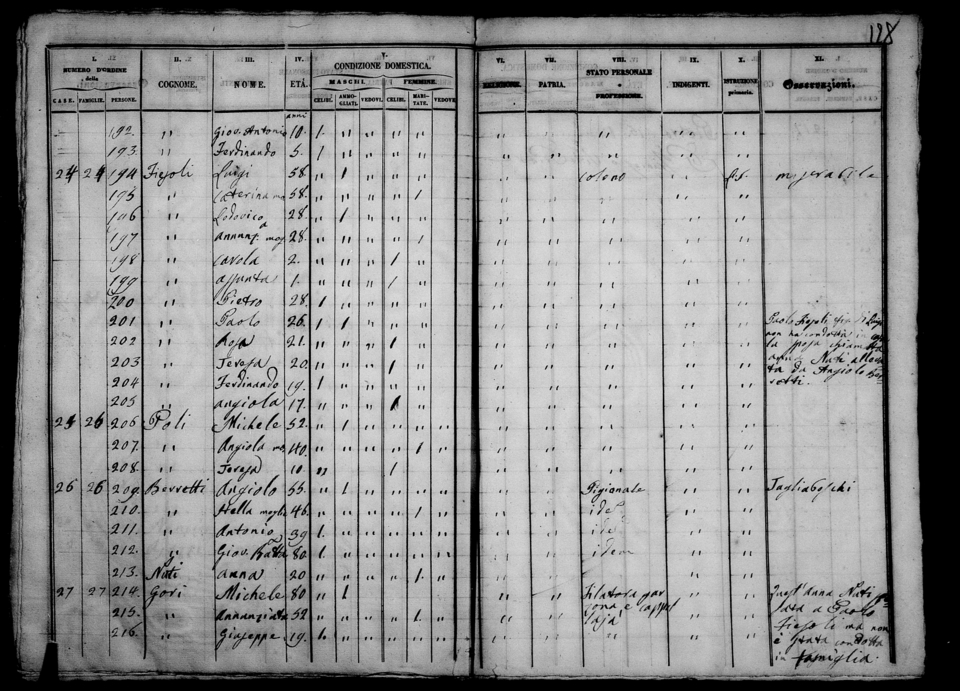

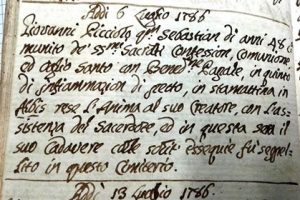

Ci siamo studiati gli interessanti documenti ed ecco apparire la morte nel 1786 di Giovanni Pizziolo, che dovrebbe essere il bisnonno del mio bisnonno Valentino ed anche la morte di suo padre Sebastiano, nel 1767.

Dico dovrebbe perché non abbiamo documenti per provare la cosa, però abbiamo tante somiglianze a distanza di anni

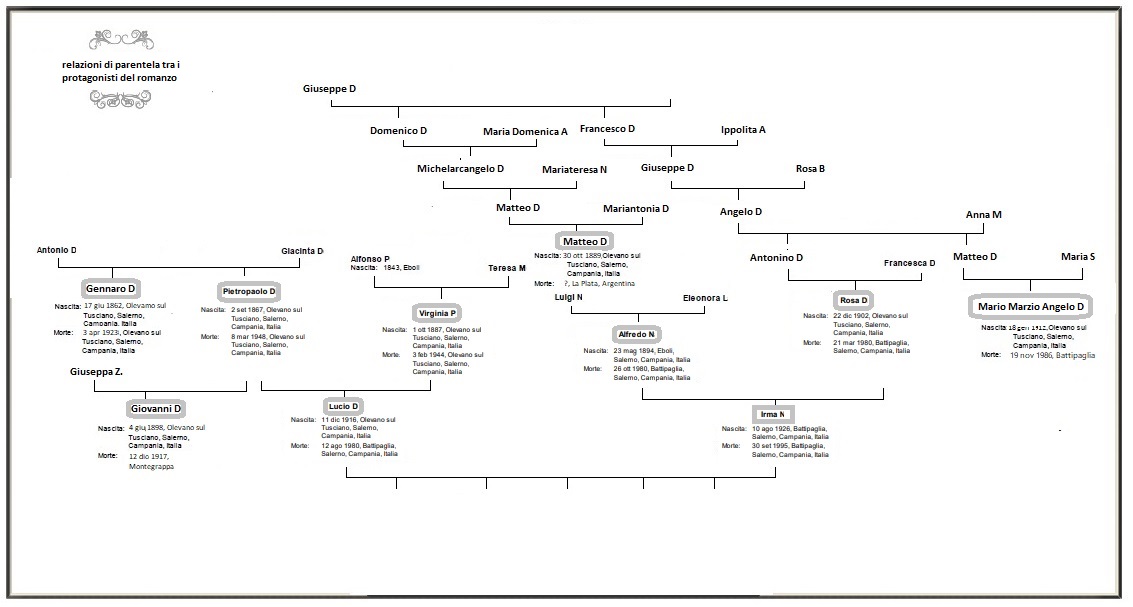

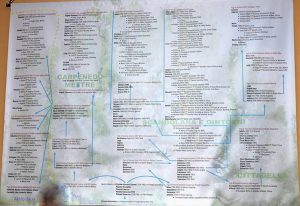

Riusciamo a capire che, nel 1785 circa, la famiglia si è divisa; una parte dei figli di Giovanni, probabilmente di secondo letto e più piccoli, è rimasta a Scandolara, invece il mio avo Francesco si è trasferito a Mogliano-Carpenedo-Mestre e si è creato la sua famiglia, ma questa è una storia già raccontata. La famiglia rimasta a Scandolara continua con la vita dei campi e col tempo, si divide di nuovo, fino ad arrivare a metà dell’800; qualcuno va in Brasile, qualcuno si trasferisce a Cittadella,

qualcuno rimane ancora lì. Fra quelli che rimangono a Scandolara, c’è un altro Giovanni e da lui arriva Bianca, nonna di quell’Andrea che ha trovato i documenti.

Purtroppo agli inizi del ‘900 arriva la tragedia con la prima guerra mondiale: infatti, 4 dei giovani Pizziolo, perdono la vita, chi sulle Dolomiti, chi sull’Isonzo. La vita però continua e generazione dopo generazione arriviamo a dopo la seconda guerra mondiale, quando nel 1949 nasce Corrado.

Perché Corrado è importante per la mia storia e per il raduno? Perché è stato lui che ha voluto questo incontro allargato, prendendo l’occasione delle mie nozze d’oro, e ci ha dato i luoghi dove farlo. Infatti è il vescovo attuale di Vittorio Veneto ed il vescovado ha sede nel Castello di San Martino.

Alla luce delle scoperte e con molta titubanza, provo a mettermi in contatto con lui e trovo, sì il vescovo, ma anche soprattutto l’amico e cugino, che dopo la prima sorpresa per questa storia, che ha svelato quasi completamente le vite dei Pizziolo degli ultimi 300 anni circa, si appassiona alla cosa e propone di riunire tutti i rami in Veneto, terra di origine.

Lanciamo l’idea, io con i miei del ramo dell’Italia centrale, lui con i suoi del ramo veneto e, sicuramente, cogliendo l’occasione per rivedersi o per conoscersi, si aggregano in tanti! E mentre l’anno prima eravamo una quindicina, questa volta siamo 10 volte tanto! Pescara, Firenze, Bologna, Roma, Mestre, Udine, Lussemburgo e naturalmente molti dei paesi intorno a Treviso, mezza Italia e non solo, rappresentata! Siamo talmente tanti che mons. Corrado deve spostare la sede dell’incontro nel seminario vescovile! Però noi che veniamo da lontano alloggiamo nella zona del Castello dedicata all’ospitalità.

Che dire? Un luogo con più di 1000 anni alle spalle, mura antiche che hanno visto la storia della regione e che hanno ospitato, per 11 anni, anche papa Luciani.

Giorni passati a conoscersi o a farlo meglio. Conoscere una realtà mai pensata e diversa da quella a cui si è abituati, risate per i vari inconvenienti capitati, come mangiarsi un panino in una fattoria o macchine che non partono o treni saltati e poi nuove amicizie, tanti abbracci e la promessa di rivedersi per conoscersi un po’ di più.

Promessa che vorremmo mantenere nel prossimo settembre, ma se non sarà quest’anno, sarà sicuramente il prima possibile.

Tutto il frutto delle ricerche sul Portale e di quello che possono aggiungere nella vita di ognuno è riassunto molto bene nelle parole che ci ha regalato, durante l’incontro, mons. Corrado e che chiudono degnamente il cerchio di questi anni:

“Carissimi,

l’evento che stiamo vivendo è stato organizzato un po’ alla garibaldina, pensando a un numero molto ridotto di partecipanti, In realtà ci troviamo molti di più, al punto che facciamo fatica a starci. E se questo è senz’altro un inconveniente, possiamo anche però, vederlo come frutto della voglia di ritrovarsi insieme, incuriositi e desiderosi di vedere la faccia, sentire la voce e conoscere l’esperienza di altre persone nelle cui vene scorre, in una certa misura, un legame di sangue che ci precede e ci unisce.

Sapere che tanti anni fa quelli che ci hanno preceduto abitavano in un’unica casa e costituivano un’unica famiglia, è un pensiero che certamente ci colpisce e ci meraviglia. Conoscere anche solo superficialmente i motivi e i percorsi attraverso i quali gli antenati che ci hanno preceduto si sono sparsi in luoghi diversi, a volte anche molto lontani, non è soltanto una semplice curiosità, ma in un certo senso, entra a far parte della nostra stessa esperienza personale e familiare; è qualcosa che sentiamo nostro, sicuramente in modo assai diverso rispetto a quello che conosciamo leggendolo nei giornali o sentendolo raccontare da altre persone pur vicine a noi.

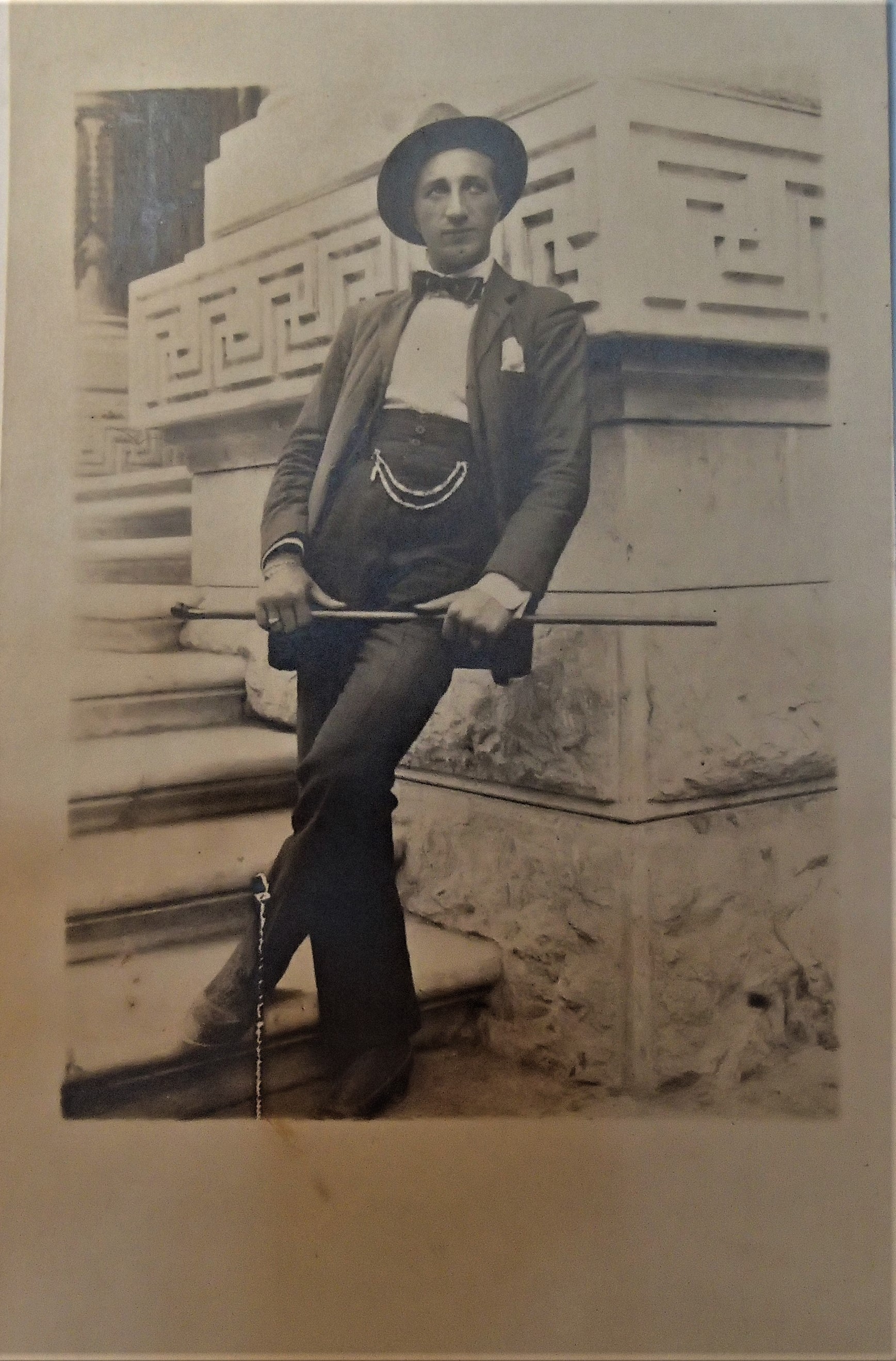

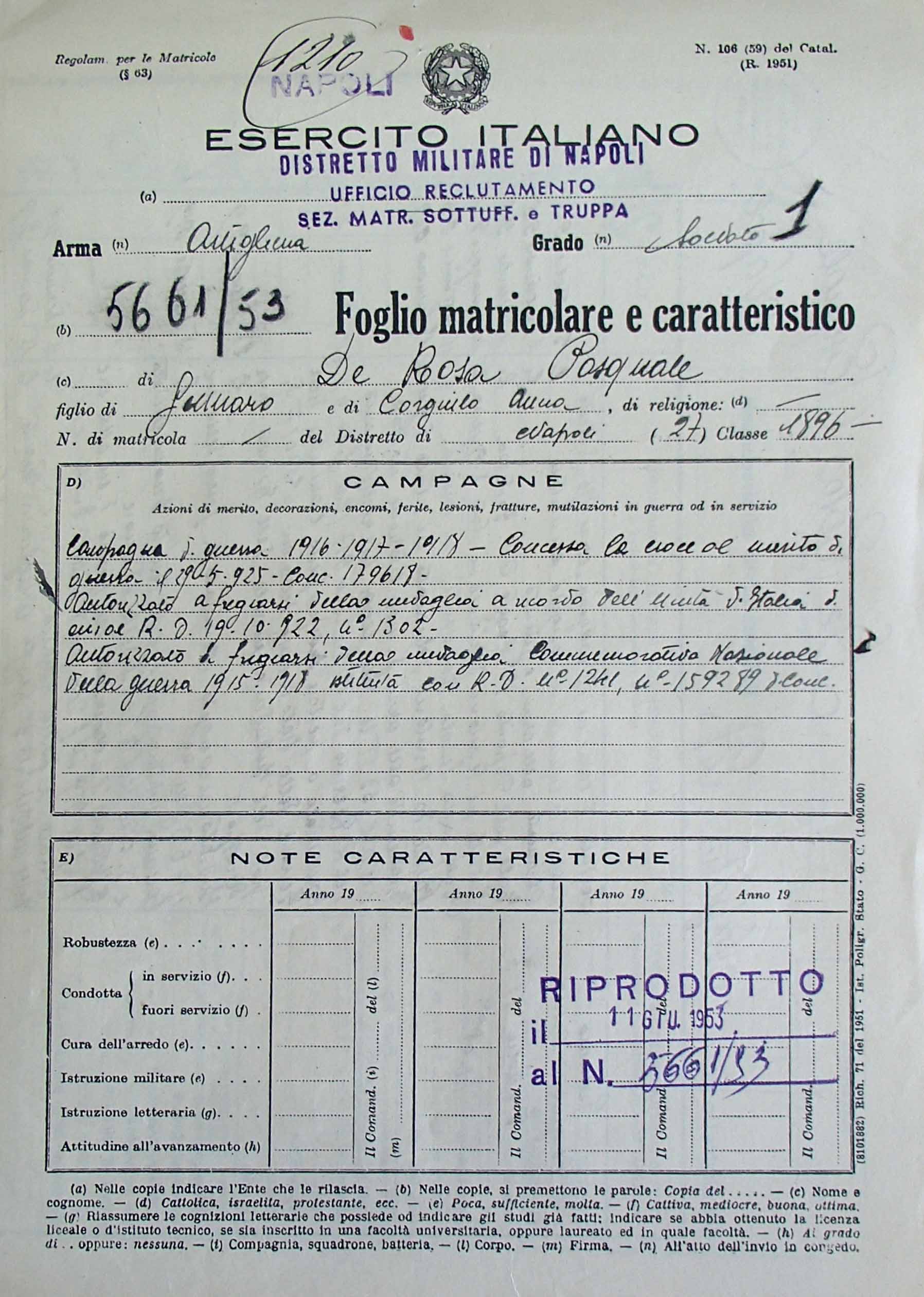

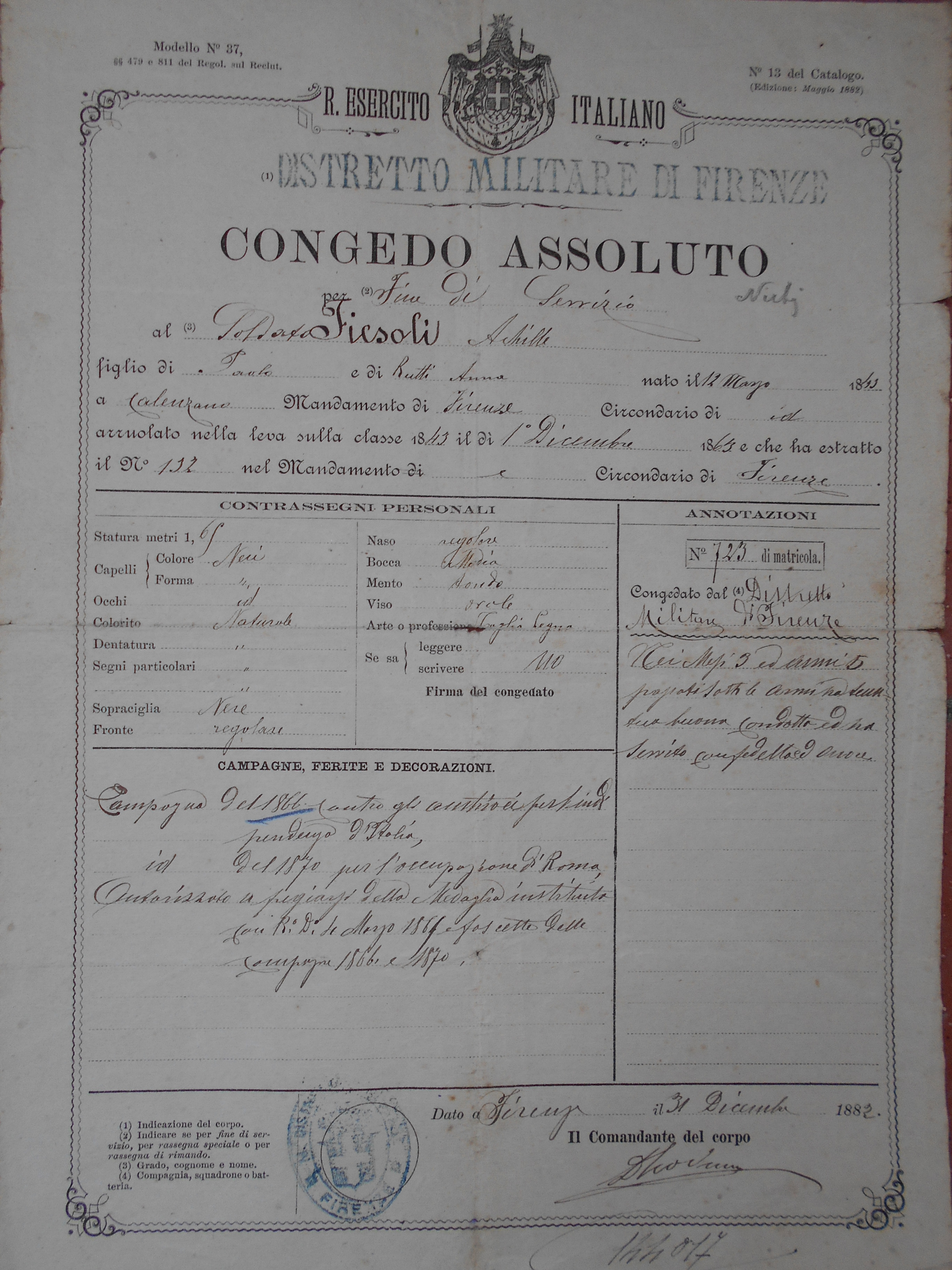

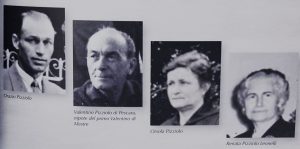

La vicenda di Valentino che entra nelle ferrovie meridionali e sposa Maddalena Salvarezza, spostando tutta un’asse della famiglia Pizziolo nell’Italia centrale; la vicenda familiare di Sebastiano Francesco che si sposa quattro volte e si sarebbe sposato ancora se i figli, ormai genitori a loro volta, non l’avessero dissuaso; la vicenda di Virginio, Martino, Luigi, Ulderico e ancora di un altro Luigi, sempre Pizziolo, che persero la vita nella grande guerra; la vicenda di Giuseppe, maestro del paese per 40 anni; la vicenda di Mario, calciatore della Fiorentina, stimatissimo da parte del mitico Vittorio Pozzo e campione del mondo nel 1934 a cui fu negata la medaglia d’oro perché non poté giocare la finalissima in quanto gravemente infortunato nella semifinale; la vicenda di Anselmo, Milena, Maria e Angela, nonché di Guido che, più o meno negli stessi anni, consacrarono la vita al Signore, dando testimonianza esemplare della loro vita religiosa…Tutte queste vicende e molte altre che potremmo ricordare, entrano a far parte della storia della nostra famiglia.

È molto bello, se ci pensiamo, magari non le avevamo mai conosciute, ma sentendone parlare, sentiamo che, poco o tanto, ci appartengono: sono la nostra storia!

Grazie quindi di essere venuti e venuti numerosi. Grazie a questa ricerca che ha messo in moto tutto questo e che ci ha permesso di conoscerci anche con quanti neppur sapevamo che esistessero. D’ora in poi, anche se non ci frequenteremo molto, sarà sicuramente di conforto sapere che in qualche parte d’Italia o del mondo, i Pizziolo continuano a portare avanti la loro vita e la loro famiglia. Sapendolo, pensiamo a loro con simpatia e affetto, sperando che la loro vita sia buona, onesta e serena.

Vittorio Veneto 12 ottobre 2019”

E io aggiungo… grazie al lavoro di chi inserisce tutti gli archivi storici sul Portale degli antenati e ci ha dato la possibilità di ritrovarci.

Per chi avesse perso il “primo capitolo” di questa storia, segnaliamo di seguito il precedente racconto: Il filo conduttore della mia famiglia, la ferrovia adriatica